創業200年を迎えて Celebrating our 200th anniversary

1825年(文政8年)小田原城藩主の命により「まつみどり松美酉」という名を頂き、酒造りが始まりました。

時代は江戸末期「米価下直につき造酒制限を解き勝手造りが許可」されたことをうけての命だったようです。

この頃に全国で造り酒屋が増えました。

それから200年。

製造技術は格段に進化しましたが、酒蔵の数は約27,000蔵から約1,600蔵へと減少しました。

失われた技術や伝統もあったかもしれません。

それでも200年間変わらないもの、それは酒蔵の気候風土です。

ここ松田町に蔵を構えて200年、相模湾と富士山から吹く風、丹沢山系の清らかな伏流水、豊かな実りをもたらす土壌あってこその中沢酒造です。

この200年間、中沢酒造が酒造りを続けられたのは、長年変わらず飲み続けてくださる地元の皆様、新たに松みどりを知って飲んでくださる全国の皆様がいたからこそです。

せっかく美味しいお酒を造っても、飲んで頂かなければ意味はありません。

200年もの間、松みどりをご愛飲いただいた皆様に、感謝を申し上げます。

中沢酒造はこれからの100年後200年後も、ここ神奈川県松田町で日本酒を造り続けていきます。

いま松みどりをご愛飲頂いている皆様の次の世代、そのまた次の世代の方々にも、松みどりをご愛飲いただけるよう、精一杯頑張ってまいります。

どうぞ、ご指導ご鞭撻ご愛飲のほどよろしくお願い申し上げます。

十代目蔵元 鍵和田茂

十一代目蔵元 鍵和田亮

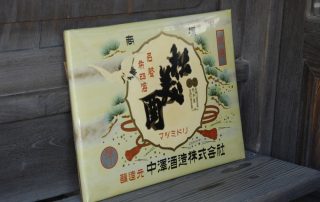

松美酉の由来 HISTORY

中沢酒造は文政8年(1825)の創業です。

松田周辺の庄屋を生業とする一方で、神奈川県産の足柄米を使い、日本酒造りに精を出していました。

当時は小田原藩の御用商人として大久保家に出入りしており、お酒を献上したところ、藩主大久保氏より「松美酉」の名を賜りました。

この「松美酉」の名は

“松”は蔵の横を流れる、酒匂川沿いの松並木を

“美”は松田町の美しい風景と、この美酒を

“酉”は酒壷の形を表し、一文字で酒を意味する

このように、代々語り継がれています。

Nakazawa Shuzo has been making sake since 1825. We used to deliver our sake to the Lord of Odawara.

The lord admired our sake and name the sake“松(matsu)美(mi)酉(dori)”.

It means the follow

“松” pine trees along Sakawa river running near the brewery.

“美” beautiful landscape and deliciousness of our sake.

“酉” the character itself is the shape of sake vessel so it’s straight…sake.

松みどりの酒造り POLICY

松美酉(松みどり)は厳選した良質の酒米と、丹沢山系の清らかな伏流水から作られています。

今でも昔ながらの麹造りに始まり、ふねによる上槽まで全量手造りにこだわっています。

松美酉の酒造りは厳選した酒米を一粒一粒大切に磨くことから始まります。

純米酒と生酒にこだわっている酒造りだからこそ、原料を吟味し、「こびず、おごらず」素直な酒造りを心掛け、ひとつひとつ丁寧にじっくり時間をかけて醸しています。

MATSUMIDORI is made using selected sake rice and soft water running underground of Tanzawa mountains.

It takes a lot time and required high concentration on each process until sake making is completed.

Since Edo era, we continue to make our sake with traditional handmade technique as ever.